منتصر الوكيلي يكتب : تفاحة غافروش المراكشي

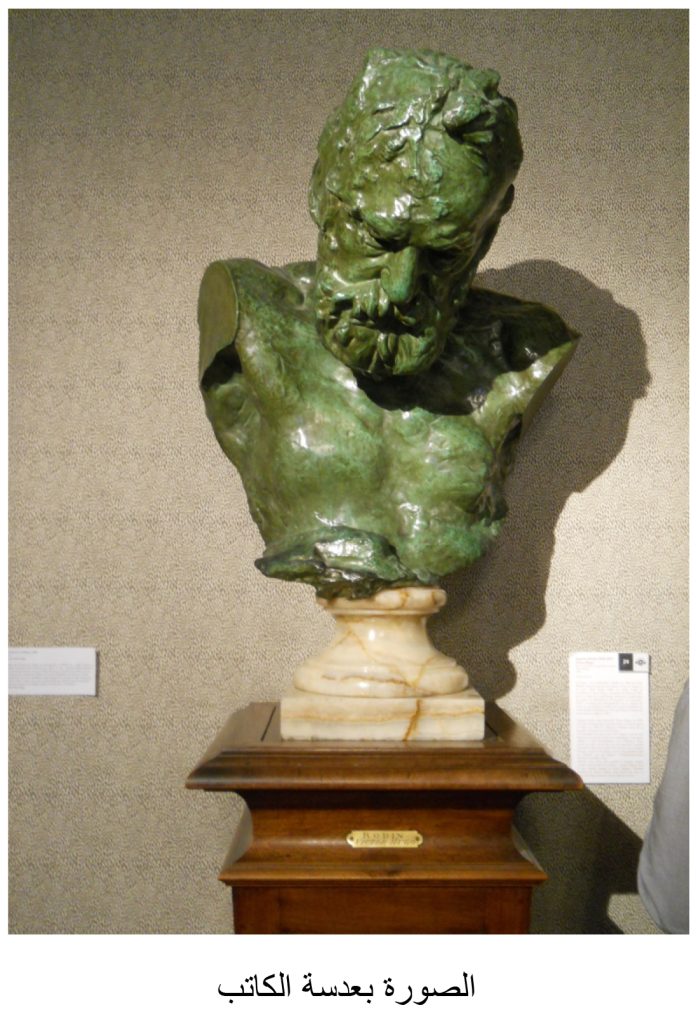

عندما زرت منزل فيكتور هوغو بباريس منذ أعوام خلت، توقفت لمدة أتأمل تمثالا نصفيا من البرونز لهذا الكاتب، وقفت سيدة تحمل طفلها الرضيع إلى جانبي، وكان الطفل يمد يديه بكل ما أوتي إلى ذقن التمثال الأخضر، سألت نفسي: ماذا لو كان تقمص الأرواح قائما؟ فالمبدأ هو أن الجوهر غير المادي للكائن الحي يبدأ حياة جديدة في جسم مادي أو شكل مختلف بعد الموت العادي، وعليه، فربما كنت روح الكاتب الكبير قد انتقلت إلى الرضيع دون أن تدري والدته، تذكرت ما قرأته مرة عن فيثاغورس حين حكى لأتباعه بأن روحه قد تقمصت مرات عديدة، وأنه يتذكر بوضوح مغامراته في حصار طروادة، بل إنه قد تعرف في هيكلها في على الدرع الذي كان يلبسه في تلك الحياة السابقة، وحين سمع مر عواء كلب وقد أبرحه أحد المارة ضربا، هرع من فورهِ لإنقاذه، وقال إنه قد عرف في عوائه صوت صديق له قضى نحبه منذ مدة….

جعلنا كاتب “البؤساء” نحس بآلام الفرنسيين في القرن التاسع عشر، وتتقطع أفئدتنا لما في صفحات الرواية من آلام، وهي على كل حال لا تحتاج إلى تعريف، فقد تلونت بين مسرح وسينما وتلفزيون مرات ومرات، وتُرجمت إلى كل لغات العالم وطبعت ولا تزال ملايين النسخ منها. كنت أنظر إلى الرضيع ولسان حالي يردد بصوت عال (في داخلي طبعا): ما الذي تغير من زمن هوغو إلى الآن؟ هل حلت الانتصارات محل الخسارات ؟ هل طرد العدل الظلم ؟ هل عوضت الآمال الانكسارات؟ وهل انتصر الحب على الكراهية؟ لقد صوّر فيكتور هوغو قدرة الإنسان المذهلة على الكفاح، كفاح هرقلي

يذوب رقة في روعة الجمال الإنساني وقيم الوفاء. ولم أكن أنتظر الجواب من التمثال البرونزي وإنما من الصغير الذي كان قد نجح في الإفلات من قبضة الأم فأمسك ذقن الكاتب بيمناه وندت عنه ضحكة مجلجلة لا تليق بمن هم في مثل سنه.

من المؤكد أن فيكتور هوغو لم يكن قادرا على استشراف المستقبل، ربما توقع قفزة تكنولوجية أو وعيا إنسانيا هنا وهناك، لكن هل كان يعتقد أن البلدان المتقدمة والمتخلفة على السواء ستضم المتاجر العملاقة؟ هل كان يعرف أن الرأسمالية ستنتشر في العالم وهي تحكم على الفقراء بأن يصيروا أكثر فقرا.. والفقر على كل حال ليس عيبا.

لم أكن أعرف المتاجر العملاقة حين كنت طفلا، كنت أقرأ في مجلة ماجد للأطفال عبارة “السوبر ماركت”، فأسأل الكبار، فيترجمونها بالسوق الممتاز ويستفيضون في الشرح واصفين المكان بأنه مُجَمع أو مبنى متعدد الأقسام يتم فيه التسوق وشراء المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات وأجهزة إلكترونية وكهربائية، وفيه عدد من العاملين يرتدون زيا موحدا حتى يتعرف عليهم الزبائن عندما يطلبون المساعدة.. وكان السوق بالنسبة لي مختلفا عما أراه في صور المجلة، فالسوق الذي أعرفه وأذهب إليه هو سديم من الألوان والأشكال والأشخاص، وصراخ لا ينتهي عن جودة السلع ورخص الأثمان، وقطط وكلاب تقتات مما يتبقى من رؤوس الأسماك أو بقايا الطعام، بينما يبدو السوق الممتاز شيئا آخر، ربما أقرب ما يكون إلى حمام نظيف يمشي عليه الذباب فيزلق والبق فلا يزهق.. ثم قيض لي أن أسمع الوالد يتحدث عن المتاجر العملاقة وقد فتح في مدينة فاس في تسعينيات القرن الماضي متجر حمل اسم ماكرو أو مترو (لا أتذكر أيهما الأسبق)، وكان الوالد يصفه بالقول: يباع فيه كل شيء، من الكزبرة إلى الجرار. وجنت علي هذه الصورة هي الأخرى

جنايتها، فصرت لا أتخيل الكسبرة الخضراء والمقدنوس الطري إلا مقرونا بالجرار، بل وفي بعض معارض الجرارات كانت عيناي تبحثان عن كزبرة ومقدنوس. وما هي إلا سنوات حتى صارت المتاجر العملاقة والأسواق الممتازة والمساحات الكبرى (كما يمكن ترجمتها من الفرنسية) أمرا عاديا، صارت كذلك مكانا يمكن أن يلجه الجميع.. ومن بين هؤلاء الجميع الموسرون والمعدمون على السواء. فأما الموسرون فيشترون بدون توقف ما لا حاجة لهم بهم، وأما المعدمون فينظرون بأعينهم ويتجولون ومنهم من يتلصص بينما تصوره كاميرات المراقبة.

في إحدى هذه المتاجر، حيث ثبتت الكاميرات في جميع الزوايا، يتجول رب أسرة رفقة طفليه اللذان يملآن الفضاء صخبا بحثا عن شوكلاتة أو عن بطاطس مقلية، ويبدو أن رب الأسرة قد قابل صديقا له فانخرط معه في حديث جارف عن ضرورة مقاطعة بعض السلع لكونها تدعم الكيان الصهيوني، والرجل الآخر نحيل وأنيق، شعره أسود فاحم ولحيته خفيفة، ويصعب تحديد هويتها ومعرفة إن كانت من لحى الكفر أم من لحى الإيمان. اقترب رب الأسرة من مستخدم مكلف بالميزان طالبا منه أن يزن بعض الخضار والفواكه التي اختارها بعناية، وخلفه كان هناك طفل في سن أبنائه، كان يحمل تفاحة واحدة.. بعد أن أتم المستخدم وزن خضار زبونه الأول ووضع على قراطيسه شفرة الخطوط المتوازية اللاصقة، تقدم الطفل ليزن تفاحته، كان واثقا من نفسه، ملابسه رثة بعض الشيء لكن ليس إلى الدرجة التي تجعل عنصر الأمن الخاص في الباب يمنعه من الدخول، صندله مُغبَرّ بشكل لافت، ربما قطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام، وبكل ثقة تناول تفاحته بعد أن أعادها إليه “الوزّان” وقد علتها لصقة الخطوط المتوازية المشفرة.. سار بعد ذلك يتجول في المتجر وقد وضع إبهامه على الشفرة اللاصقة فاختفت خلف أصبعه، وبالرغم من ملابسه الرثة وصندله المغبر، فقد كانت يداه نظيفتان، توقف عند عدد من السلع يفحصها ويقلبها بيسراه وكأنه يبحث فيها عن شيء محدد مثل تاريخ الصلاحية، وبالرغم من كونه يبدي عدم اكتراث إلا أن عينيه تشيان بكون حواسه جد متيقظة، لا بد وأنه يستمع باهتمام لما يقوله الأطفال الآخرون…. رب الأسرة أو والد الطفلين مر بقربه وكأنه يبحث عن شيء ما، فحص سلعا بجانبه ثم ألقى عليه نظرة خاطفة جدا تفاديا لالتقاء الأعين، لا شك أنها من النظرات التي تلتقط المشهد بتفاصيله، حتى إذا أشاح صاحبها بوجهه، استعرضها أمام مخيلته العملاقة وبدأ يدقق في تفاصيلها.. مشى خطوات قليلة قبل أن ينادي على أحد أبنائه، ثم شرع يهمس له بشيء في أذنه، كان وجه الصبي أقرب إلى جندي يأتمر بأوامر رئيسه الضابط منه إلى طفل يسمع همس والده، قبل أن يتوجه في ممر بعينه تاركا لأبيه السير في اتجاه آخر، لم يبتعد عن الطفل ذي الثياب الرثة وتفاحته ذات الورقة اللاصقة المختبئة وراء أصابعه النظيفة. ولو أن الوالد حذر ابنه من الاقتراب من الطفل ذي التفاحة لكانت النتيجة مغايرة، كان سيبتعد عنه وكأن الأمر يتعلق بجرو أجرب… بعد قليل كان الطفل ينادي على الملتحي الأنيق الضامر الذي لم تتحدد هوية لحيته مخبرا إياه أن والده يبحث عنه… أحببت هذا المشهد، فعلى الأقل لم يحمل الرجل هاتفه ليتصل بصديقه بينما لا تفصلهما إلى أمتار قليلة كما صار السواد الأعظم يفعل في هذه الأيام.

بعكس حوارهما السابق عن السلع الصهيونية والذي كان بصوت مرتفع، دار حوارهما همسا، كان رب الأسرة يخرج بطاقة بنكية ويعرضها أمام صاحبه وكأنه سيعطيه إياها قبل أن يعيدها لجيبه، بينما كان الملتحي يهز رأسه، افترق الرجلان وكأنهما ذهبا للبحث عن الشيء نفسه في الآن نفسه.. وبدا أن ابن رب الأسرة قد انضم للملتحي للبحث عن نفس الشيء، ثم ما لبثت أسارير هذا الأخير أن انفرجت، فإذا به يتوجه قدما نحو الطفل ذي الملابس الرثة والتفاحة الخالدة في يده التي تخفي الورق اللاصق، ودون مقدمات كان يمسك بيده الأخرى، انتفض الطفل وقد داهمه الرعب وبدا عليه التوتر، لكنه نجح في إخفاء كل ذلك، وفي حركة خاطفة كان الملتحي قد دس شيئا في يده الأخرى وابتعد دون أن يلتفت إليه. فتح الطفل ذو الملابس الرثة يده نصف فتحة بل ربع فتحة، فإذا بورقة مالية تستقر بها. تجمد في مكانه وارتفعت كتفاه قليلا وهو يغالب عبرات تخنقه ودموعا حبسها بما يشبه المعجزة، ربما دامت لثوان معدودة، أو لدقيقة أو دقيقتين، لكنها كانت تبدو كحياة بأكملها، بل دهرا من الدهور. التفت يمينا ويسارا، كان الملتحي قد اختفى وكذلك رب الأسرة الذي يدعو لمقاطعة السلع الصهيونية، وحتى الطفلان الآخران.

في سيارة سوداء خارج المتجر، كان رب الأسرة يدخن سجائره الواحدة لتو الأخرى وهو يتأمل، وحين نظر إليه صديقه الملتحي بحثا عن كلمة تزعزع هذا البرزخ، جر نفسا طويلا من السيجارة وقال بصوت مسموع وفيه شيء من العتاب، لكن ليس في الرنة:

يا نديمي: والفَقْرُ عارٌ مُهينُ ……….. والنواميسَ عارُها الفقراءُ

درجتْ أعصرٌ ومرَّتْ قرون ……… وأناسٌ لغيرهم أُجراء

وأناسٌ كما تُريد تكون …………..وأناسٌ كما يُريد الشَّقاء

ذكرني الطفل بشخصية غافروش ابن تينارديي في رواية البؤساء، طفل جاء إلى الحياة الباريسية كما يجيء العصفور إلى الغابة، يغرد ويطير إلى أن تختطفه الشواهين أو يرديه رصاص القناصة، كان غافروش الباريسي إذا صُوبت إليه الطلقات النارية سخر من الرصاص، مثل طائر السنونو يضرب الجنود بمنقاره، ويجيب على كل طلقة بدور من أدوار الغناء. كانت الطلقات النارية تعدو خلفه وكان هو أرشق منها، كان يلعب مع الموت لعبه الاختباء (كاش كاش)، حتى إذا عاد من جديد بثقته وثباته، بلغت منه رصاصة غادرة مصوبة مبلغها، فمشى قليلا ثم ترنح .. ثم وقع أرضا.. ومثل ما هو الحال لغافروش الباريسي، كان غافروش المراكشي بدوره بطلا من الأبطال.

ظل غافروش المراكشي للحظات في أروقة المتجر كثعلب يظهر ويختفي تراقبه أعين رب الأسرة وسجائره ونظارات الملتحي، حتى إذا انمحى أثره، عاد إلى الظهور من جديد وهو يتوجه إلى “الوزان” يطلب منه وضع الورق اللاصق على علبة شاي صفراء كبيرة (من النوع الرخيص، ويبدو أنها أكبر أنواع العلب حجما) وعلبة سكر كبيرة، والشاي والسكر مادتان أساسيتان في الأسر الفقيرة المعدمة، هما مصدران من مصادر الطاقة التي تجعل الجسد الإنساني يتحمل قسوة الزمن وقسوة القلوب، والطفل يحملهما ليخفف عن أهله بعض الشيء حدة الفاقة وربما انفرجت الأسارير بهذه الهدية السماوية، فتحلقت الأسرة حول كأس الشاي المُحَلّى وحلقت أحلام أبنائها في السماء بحثا عن غد أفضل. أما التفاحة فقد احتفظ بها، فهي ليست كتفاحة آدم التي أخرجته وذريته من الجنة، بل هي أقرب ما يكون إلى تفاحة نيوتن وجاذبيتها. أفهمه الوزان أن العلبتين تضمان شفرة الخطوط المتوازية ولا داعي لوضع شريط عليهما كما فعل مع التفاحة، وتوجه الطفل هذه المرة نحو صندوق الأداء، وقبل أن يسدد الثمن، ألقى نظرة أخيرة على الورقة المالية، وكأنه سيتذكرها إلى الأبد وسيحفظ أرقامها عن ظهر قلب، فلا تختفي من ذاكرته. ثم لملم العلبتين والتفاحة وبعض القطع النقدية التي تبقت من عائد الورقة المالية، وخرج بثباته وجرأته المعهودة، واثق الخطوة يمشي ملكا، غافروشا مراكشيا شهما… توقف للحظة بحثا عن شيء ما بين السيارات، وهز رأسه عرفانا بجميل لشخص لم يره، ثم انطلق من جديد وابتلعه الظلام.

مراكش – د. منتصر الوكيلي

مراكش في 18 فبراير 2024