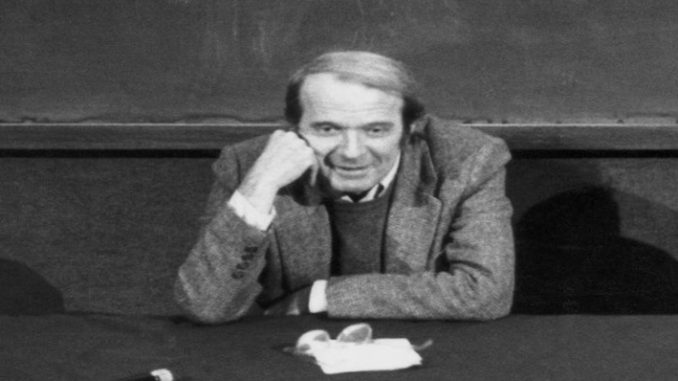

Dans ses réflexions profondes sur la nature de l’écriture et de la philosophie, Gilles Deleuze, dans L’Abécédaire, offre une vision inspirante : « Je ne sais pas si je me considère comme un écrivain en philosophie, mais ce que je sais, c’est que tout grand philosophe est un grand écrivain. » Cette affirmation n’est pas seulement un hommage aux philosophes, mais une invitation à repenser la relation entre l’écriture et la pensée, entre la création de concepts et la transformation du langage. Le philosophe, tout comme l’écrivain, est un créateur qui creuse au cœur du langage pour produire quelque chose de nouveau, mais il le fait d’une manière qui ébranle les systèmes normatifs et ouvre des horizons inédits. Comment comprendre cette intersection entre l’écriture et la philosophie ? Et qu’est-ce qui fait du langage un espace de résistance et de création ?

Le langage dans le langage : l’écriture comme transformation

Dans Mille Plateaux, Deleuze affirme que la littérature est un « langage dans le langage », une thèse qui invite à méditer sur la nature de l’écriture. Écrire ne se réduit pas à transmettre des idées ; c’est un processus transformateur qui remodèle le langage lui-même. Le grand écrivain, qu’il s’agisse de Kafka, écrivant en allemand malgré ses racines juives-tchèques, ou de Beckett, naviguant entre l’anglais et le français, ne se contente pas d’utiliser le langage comme un outil ; il le soumet à un processus de « déconstruction » et de « reconstruction ». Ces écrivains vivent une forme de bilinguisme, mais ce n’est pas un simple coexistence de langues ; c’est un conflit créatif qui donne naissance à une langue nouvelle, une langue « mineure » défiant la domination normative de la langue « majeure ».

La langue mineure, telle que définie par Deleuze, n’est pas une langue séparée ou un dialecte local, mais un usage transformateur de la langue majoritaire, qui y introduit des différences et des écarts. Par exemple, l’allemand de Kafka n’est pas un allemand standard, mais une langue « hybride » portant la voix de la minorité, celle du Juif à Prague, ce qui en fait une langue « étrangère » à l’intérieur du langage. Cette transformation n’est pas un simple jeu stylistique ; c’est un acte politique exprimant une « résistance moléculaire », une résistance qui ne se contente pas de défier le pouvoir directement, mais qui démantèle sa structure de l’intérieur en créant de nouvelles « devenirs » dans le langage.

Le devenir : l’écriture comme acte de résistance

Le devenir, concept central chez Deleuze, incarne la dynamique de l’écriture mineure. L’écrivain ne cherche pas à réenraciner le langage dans un cadre local ou dialectal, mais à « le déterritorialiser », c’est-à-dire à le libérer des contraintes normatives imposées par le pouvoir. Deleuze cite l’exemple des Afro-Américains qui ne créent pas une langue distincte contre l’anglais, mais transforment l’anglais américain en un « anglais noir », une langue portant la voix de la minorité et exprimant son expérience unique. Ce devenir ne se limite pas à modifier les significations ; il s’étend au démantèlement des binarités (comme majorité/minorité) et à la reformulation des relations sociales et politiques.

L’écriture, dans ce contexte, devient un acte révolutionnaire. L’écrivain mineur, tel que le conçoit Deleuze, ne se contente pas de défier la « littérature des maîtres » ; il libère le langage du modèle majoritaire incarné par « l’homme blanc adulte rationnel ». Ce modèle, qui constitue une norme du pouvoir, est confronté à un « bégaiement » linguistique qui introduit mouvement et vie dans les structures figées. Borges, par exemple, balaie la langue espagnole avec des synthèses nouvelles qui en font un espace d’expérimentation et de création, faisant de sa littérature une « littérature mineure » au sens où elle crée ses propres normes.

La philosophie comme création conceptuelle : un langage en déséquilibre

Si l’écriture produit des langues mineures, la philosophie, selon Deleuze, crée des concepts nouveaux. Mais cette création conceptuelle est indissociable du langage ; elle exige sa transformation. Le grand philosophe, comme le grand écrivain, soumet le langage à un « déséquilibre » constant, où le langage n’est pas un système homogène, mais une entité vivante en perpétuelle évolution. Lorsqu’un philosophe invente un concept nouveau, il ne se contente pas d’ajouter un mot ou une signification arbitraire ; il reformule le langage pour qu’il puisse porter ce concept. Par exemple, le concept de « devenir » chez Deleuze n’est pas un simple mot, mais une construction linguistique et intellectuelle exprimant la dynamique du changement continu.

Cette transformation linguistique en philosophie n’est pas un ornement, mais une nécessité. Les concepts nouveaux exigent un langage nouveau, ou du moins une reformulation du langage existant. C’est là que le philosophe rejoint l’écrivain : tous deux travaillent à faire « bégayer » le langage, c’est-à-dire à le plonger dans un état d’instabilité créative. Mais ce travail ne découle pas de la subjectivité du philosophe ou de l’écrivain ; il émane de « personnages conceptuels » qui agissent comme des agents de l’énonciation. Ces personnages, pour Deleuze, ne sont pas de simples incarnations du moi, mais des forces intellectuelles produisant du sens à travers le mouvement de la pensée.

La politique dans l’écriture et la philosophie : une résistance sans majorité

Ce qui distingue la vision de Deleuze est la dimension politique de l’écriture et de la philosophie. Mais cette politique n’est pas un engagement au sens traditionnel, comme un alignement sur une gauche ou une droite. La majorité, pour Deleuze, n’est pas une question numérique, mais un modèle abstrait représentant le pouvoir et la normativité. Elle est « personne », car elle s’impose comme une réalité analytique limitant les possibles. En revanche, la minorité est le « devenir de tous », car elle libère les possibles en s’écartant du modèle majoritaire. L’écriture mineure ne remplace pas un modèle par un autre ; elle maintient le langage dans un état de transformation permanente, ce qui en fait un acte de résistance par excellence.

Cette résistance se manifeste dans le démantèlement des « règles morales du langage », qui constituent, comme le soulignent Deleuze et Foucault, le bastion du pouvoir. Le style, dans ce contexte, n’est pas une simple technique, mais une « mécanique de transformation continue » libérant le langage et la pensée des contraintes du système normatif. Que ce soit en littérature ou en philosophie, la création réside dans la fabrication de quelque chose de nouveau à partir d’éléments anciens, dans la création de « synthèses » qui revitalisent le langage et l’ouvrent à des possibles inédits.

Point de vue : l’écriture et la philosophie comme devenir créatif

D’un point de vue philosophique, Deleuze propose une vision qui redéfinit la relation entre la pensée et le langage. L’écriture et la philosophie ne sont pas de simples moyens d’expression, mais des processus créatifs libérant l’humain des contraintes des systèmes normatifs. Ce qui rend l’écrivain et le philosophe « grands » est leur capacité à créer un « langage dans le langage », une langue défiant le pouvoir et produisant de nouveaux devenirs. Ces devenirs ne se limitent pas à un changement de style ou de concepts ; ils transforment notre manière de penser et d’exister dans le monde. L’écriture mineure, dans son sens profond, est une invitation à s’écarter de la norme, à devenir « étrangers » dans notre propre langue, non pour s’en détacher, mais pour la revitaliser.

Conclusion : vers un langage vivant

En définitive, Deleuze montre que l’écriture et la philosophie sont deux facettes d’un même processus créatif : créer du possible au cœur du donné. Qu’il s’agisse de produire une langue mineure ou un concept nouveau, le défi consiste à transformer le langage d’un système rigide en un espace vivant pulsant de devenir. L’écrivain et le philosophe ne sont pas de simples artisans de textes ou d’idées ; ils sont des créateurs libérant le langage et la pensée des chaînes du pouvoir, annonçant une révolution discrète qui change le monde à travers leurs mots. Pouvons-nous, en tant que lecteurs et penseurs, relever ce défi et devenir « mineurs » dans notre propre langue ?

Soyez le premier à commenter