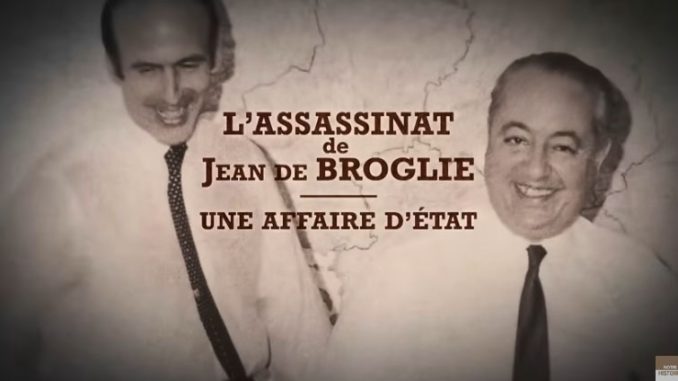

GIL24- Investigation

Le 24 décembre 1976, Jean de Broglie, prince, député, ancien ministre gaulliste et figure éminente des Républicains Indépendants, est abattu en pleine rue à Paris. Ce meurtre, loin d’être un simple fait divers, s’inscrit rapidement comme une affaire d’État, marquée par des soupçons de financement politique illégal, de complicité policière et d’une dissimulation orchestrée au plus haut niveau. Près de cinquante ans après, l’assassinat de Jean de Broglie reste un symbole du « mensonge d’État », révélant les zones d’ombre du pouvoir sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing.

Un Homme au Cœur des Secrets Politiques

Jean de Broglie n’était pas un homme politique ordinaire. Issu d’une illustre famille aristocratique, il co-fonde en 1962, avec Valéry Giscard d’Estaing, le Parti des Républicains Indépendants, dont il devient le « trésorier officieux ». Son nom prestigieux lui ouvre les portes des banques, faisant de lui un acteur clé dans le financement occulte du parti. Mais ce rôle le place également au centre d’un scandale financier international : l’affaire Matesa.

Lancée en Espagne sous le régime de Franco, l’affaire Matesa implique l’Opus Dei et une société d’exportation, Matesa, accusée de détourner des subventions publiques vers des comptes à l’étranger. Selon le journaliste Jesús Infante, dans son ouvrage Un crime sous Giscard (1981), Jean de Broglie joue un rôle central dans ce « dispositif de blanchiment d’argent », dont une partie aurait alimenté les caisses des Républicains Indépendants. Les fonds transitaient via une société-écran luxembourgeoise, la Sodeotex, dont de Broglie était le représentant légal, bien que les opérations soient signées par Raoul De Léon, proche d’Edmond Giscard d’Estaing, père du président.

Un Personnage Devenu Gênant

Au début des années 1970, Jean de Broglie devient un fardeau pour Giscard, alors en pleine ascension politique. Incapable de rembourser les fonds détournés via la Sodeotex, il est écarté des cercles du pouvoir en 1973, perdant notamment la présidence de la Commission des finances. Considéré comme « banni » et « gênant », il détient des informations sensibles sur le financement du parti. À l’automne 1976, sa décision de se rapprocher du RPR de Jacques Chirac, rival de Giscard, et sa possession probable de « documents compromettants » scellent son sort. Quelques semaines plus tard, il est assassiné.

Une Enquête Bâclée et un Mensonge d’État

Dès le 29 décembre 1976, le ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski, tient une conférence de presse sans précédent dans l’histoire de la Ve République. Il désigne les coupables – Pierre de Varga et Patrick Halnay de Ribemont comme commanditaires, l’inspecteur Guy Simonnet comme organisateur, et un certain « Monsieur H. » comme exécutant – et avance un mobile absurde : un différend lié à une « rôtisserie de la reine Pédauque ». Ce « coup de force maladroit » vise, selon les observateurs, à clore une affaire embarrassante en la réduisant à un fait divers.

Pourtant, les incohérences s’accumulent. Le mobile ne convainc personne, le commanditaire présumé est relâché, et les déclarations de Simonnet, qui prétend avoir agi dans le cadre d’une « opération pseudo-légale » couverte par la police, sont jugées incohérentes. Le procès de 1981, s’appuyant sur cette thèse fragile, aboutit à une condamnation « étonnamment clémente » de dix ans de réclusion, qualifiée d’ »absurde » et de « condamnation au bénéfice du doute ». Comme le souligne le président des Assises, André Giresse, l’affaire évoque un « Watergate français », où la vérité judiciaire est loin de la réalité.

La Complicité Policière : Une Dissimulation Orchestrée

Les soupçons de complicité policière aggravent le scandale. Dès le 27 septembre 1976, les « rapports Roux », rédigés par l’inspecteur Michel Roux, alertent sur un projet d’assassinat visant de Broglie, orchestré par une bande liée à l’indicateur Albert Léris. Ces informations, connues du directeur des Renseignements Généraux, Raymond Cham, et du patron de la police judiciaire, Jean Ducret, ne donnent lieu à aucune action préventive. Plus troublant encore, les filatures de la Brigade Antigang et de Roux cessent le 8 décembre 1976, quinze jours avant le meurtre, sur ordre de la hiérarchie.

Le juge d’instruction, Guy Floc’h, reçoit les rapports Roux un mois après l’assassinat mais, à la demande de la police, les exclut de la procédure pour « protéger » l’indicateur Léris. Cette dissimulation, révélée par Le Canard enchaîné en 1980, ne connaît aucune suite judiciaire. De même, Raoul De Léon, figure clé du scandale Matesa, est entendu mais jamais inquiété, protégé par son savoir sur les montages financiers. L’inspecteur Simonnet, condamné, est réhabilité dans la police, son casier effacé en 1988.

Un Climat de Morts Suspectes

L’affaire est également marquée par une série de morts troublantes. Trois personnes liées à la Sodeotex – le rédacteur des statuts, un ami de de Broglie retrouvé noyé, et un administrateur victime d’un accident de voiture – décèdent dans des circonstances qualifiées de « suspectes ». Ces disparitions, décrites comme « intelligemment » orchestrées, renforcent l’idée d’une volonté d’éliminer les témoins gênants.

Une Affaire d’État Sans Conséquences

Malgré les demandes d’une commission d’enquête parlementaire par la gauche et le RPR, l’affaire s’éteint après l’élection de François Mitterrand en 1981. Aucune sanction n’est prononcée contre les fonctionnaires impliqués, et les révélations sur le financement illégal des Républicains Indépendants via Matesa et la Sodeotex restent sans écho majeur. L’absence des ministres aux obsèques de de Broglie, perçue comme un ordre de l’Élysée, symbolise le rejet d’un homme devenu trop encombrant.

Conclusion : Un Secret d’État Inviolé

L’assassinat de Jean de Broglie n’est pas seulement un meurtre politique ; il incarne une machination d’État où police, justice et pouvoir politique se sont concertés pour protéger des intérêts supérieurs. Les incohérences de l’enquête, la protection d’acteurs clés, l’inaction face à des alertes claires et la minimisation d’un scandale financier international témoignent d’une volonté de préserver un secret d’État. Près de cinq décennies plus tard, la vérité sur la mort de Jean de Broglie reste enfouie, laissant derrière elle une question lancinante : jusqu’où le pouvoir est-il prêt à aller pour protéger ses secrets ?

Sources : Document sur l’affaire Jean de Broglie, Jesús Infante, « Un crime sous Giscard » (1981), articles du Monde et du Canard enchaîné.

Soyez le premier à commenter