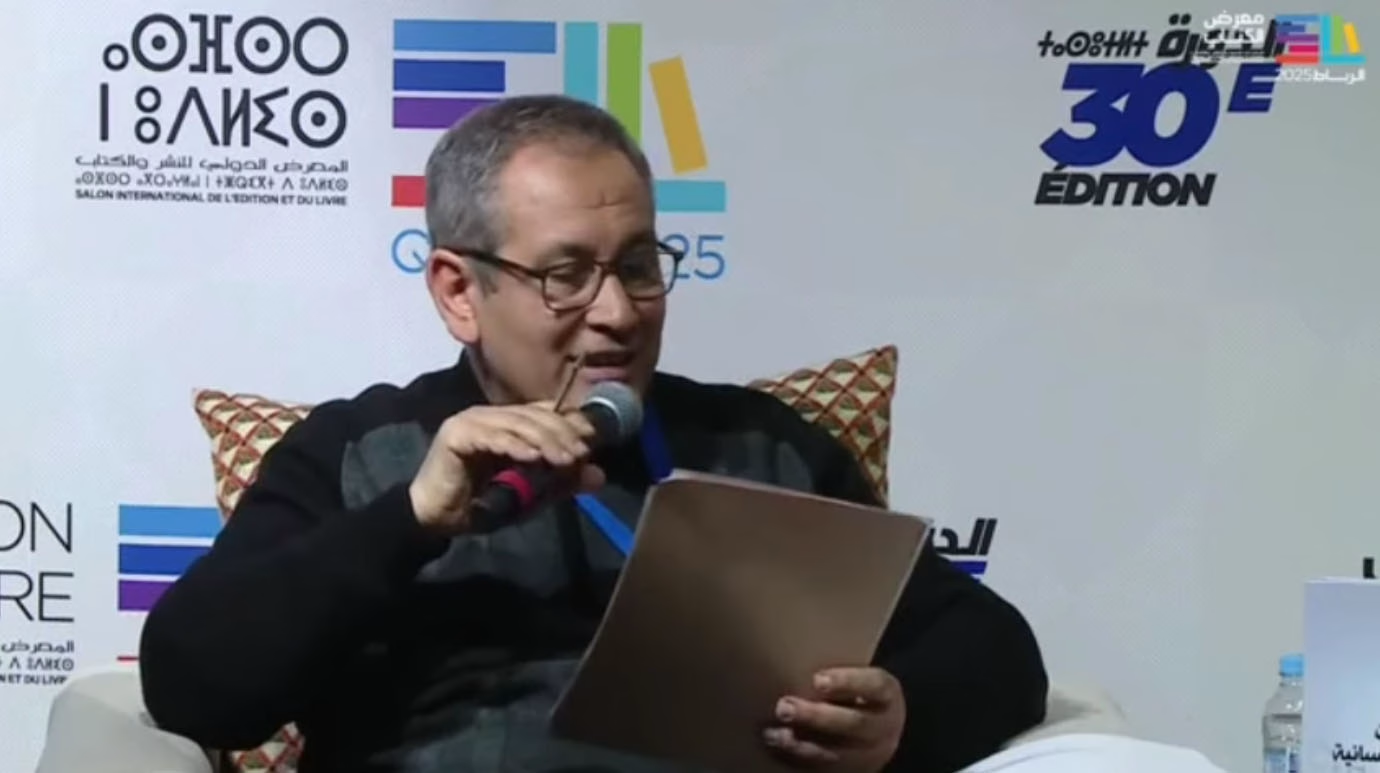

في أجواء معرض الكتاب الدولي بالرباط، قدّم الأستاذ سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، قراءة نقدية معمقة لكتاب “دراسات في السياسة اللسانية” للأستاذ أحمد بوكوس، في جلسة حوارية جذبت اهتمام الباحثين والمهتمين بالدراسات اللسانية والاجتماعية.

هذا الكتاب، الذي يمثل إسهامًا بارزًا في حقل السياسة اللسانية، يقدم تحليلًا دقيقًا للعلاقة المعقدة بين اللغة، الهوية، والسلطة، مع التركيز على السياق المغربي متعدد اللغات.

السياسة اللسانية: اللغة كأداة للسلطة والهوية

يستهل الأستاذ بنيس قراءته بالتأكيد على أهمية السياسة اللسانية كمجال دراسي يتجاوز اللغة كوسيلة تواصل، ليضعها في صلب الصراعات الاجتماعية والسياسية. وفقًا لبوكوس، فإن اللغة ليست مجرد أداة تعبير، بل هي حقل للتنافس بين القوى الاجتماعية والسياسية التي تسعى لفرض رؤيتها لهوية المجتمع.

في هذا السياق، يبرز الكتاب الدور المركزي للسياسات اللغوية في تشكيل الهوية الوطنية بالمغرب، حيث تتداخل العربية الفصحى، الدارجة، الأمازيغية، والفرنسية في نسيج لغوي معقد.

يوضح بنيس أن بوكوس يعتمد مقاربة سوسيولسانية تجمع بين التحليل اللغوي والسياقات الاجتماعية-السياسية، مستلهمًا مفاهيم من علماء مثل بيير بورديو، الذي رأى في اللغة رأسمالًا رمزيًا يستخدمه الأفراد والجماعات لتعزيز مكانتهم الاجتماعية.

هذه المقاربة تتيح للكتاب فحص كيفية استخدام السياسات اللغوية كآلية للهيمنة أو المقاومة في سياقات مثل التعريب، إدخال الفرنسية في التعليم العالي، أو الاعتراف الرسمي بالأمازيغية.

المغرب: مختبر للسياسات اللسانية

يسلط الكتاب، كما أشار بنيس، الضوء على المغرب كمختبر فريد للسياسات اللسانية بفضل تنوعه اللغوي. يناقش بوكبوس كيف شكلت الخيارات اللغوية في فترة ما بعد الاستقلال – مثل تعزيز العربية الفصحى كرمز للهوية الوطنية – محاولة لتوحيد المجتمع المغربي، لكنها أثارت جدلًا حول مكانة الأمازيغية والدارجة.

ويضيف بنيس أن هذه السياسات لم تكن محايدة، بل كانت تعكس توازنات القوى بين النخب السياسية والثقافية، حيث لعبت اللغة الفرنسية دورًا كبيرًا كأداة للتمكين الاجتماعي للطبقات المرتبطة بالاستعمار سابقًا.

في هذا السياق، يبرز الكتاب قضية “التعريب” كمثال واضح على التوتر بين الهوية والعملية. يرى بوكوس أن التعريب، رغم أهدافه الوطنية، واجه تحديات مثل ضعف البنية التحتية التعليمية وهيمنة الفرنسية في القطاعات الاقتصادية والعلمية.

بنيس يعزز هذا التحليل بالإشارة إلى دراسات سوسيولوجية حديثة تُظهر أن الطلاب من الطبقات الدنيا يواجهون صعوبات في التكيف مع التحول اللغوي بين التعليم الابتدائي (بالعربية) والتعليم العالي (بالفرنسية)، مما يعمق الفجوات الاجتماعية.

اللغة والإنصاف الاجتماعي

من أبرز النقاط التي ركز عليها بنيس في قراءته هي العلاقة بين السياسة اللسانية والإنصاف الاجتماعي. يوضح الكتاب أن الخيارات اللغوية ليست مجرد قرارات إدارية، بل لها تداعيات عميقة على الفرص الاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال، يشير بوكوس إلى أن هيمنة الفرنسية في سوق العمل تضع الطلاب الذين يفتقرون إلى إتقانها في موقف ضعف، مما يعزز التفاوتات الطبقية.

بنيس يربط هذه النقطة بمفهوم “العدالة اللغوية”، وهو مفهوم معاصر يدعو إلى سياسات لغوية تضمن تكافؤ الفرص بغض النظر عن الخلفية اللغوية للأفراد.

كما يناقش الكتاب دور الأمازيغية كعامل للإدماج الاجتماعي بعد الاعتراف بها كلغة رسمية في دستور 2011. يرى بوكوس أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها، تتطلب استثمارات كبيرة في التعليم والإعلام لتحقيق تأثير ملموس.

بنيس يضيف أن نجاح هذه السياسة يعتمد على مدى قدرة الدولة على تحقيق توازن بين تعزيز الأمازيغية واحترام التعددية اللغوية دون إقصاء اللغات الأخرى.

نحو سياسة لسانية شاملة

في ختام قراءته، يؤكد بنيس أن كتاب بوكوس لا يقتصر على تحليل الواقع، بل يقترح رؤية مستقبلية لسياسة لسانية شاملة. يدعو الكتاب إلى تصميم سياسات لغوية تستند إلى مبادئ الإنصاف، التعددية، والتكيف مع متطلبات العصر، مثل تزايد أهمية الإنجليزية في الاقتصاد العالمي.

يقترح بوكبوس تعزيز التعليم متعدد اللغات، حيث يتم تدريس العربية، الأمازيغية، والفرنسية، مع إدخال الإنجليزية في مراحل مبكرة، لتمكين الطلاب من الاندماج في سوق العمل العالمي.

ويشدد بنيس على أهمية إشراك المجتمع المدني والأكاديميين في صياغة هذه السياسات، مشيرًا إلى أن النجاح يتطلب حوارًا وطنيًا يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاجتماعي للمغرب. ويستشهد بتجارب دول مثل كندا وجنوب إفريقيا، حيث نجحت سياسات التعددية اللغوية في تعزيز التماسك الاجتماعي دون التضحية بالهوية الوطنية.

خاتمة

كتاب “دراسات في السياسة اللسانية” لأحمد بوكوس، كما قدمه سعيد بنيس، يمثل دعوة لإعادة التفكير في دور اللغة في بناء مجتمع عادل ومتماسك. من خلال تحليل دقيق ومقاربة سوسيولسانية، ينجح الكتاب في إبراز التحديات والفرص التي تواجه السياسة اللسانية في المغرب.

ومع استمرار النقاش حول الهوية والتعددية اللغوية، يبقى هذا العمل مرجعًا أساسيًا للباحثين والسياسيين الذين يسعون إلى فهم اللغة كجسر للتواصل والإنصاف بدلاً من كونها مصدرًا للتقسيم.

قم بكتابة اول تعليق